今回は、とろみのつけ方についてお話ししたいと思います。 『とろみってぐるぐる回して粉が溶ければいいんでしょ!』って思いますよね。

そうです!濃度は別としてキレイに溶ければいいのです。 ただしキレイに溶けるここが重要なところです。

とろみをつける時にダマになったり、容器の底にトロミ剤が残っていたりしたことはありませんか? きれいに溶けることはもちろんのこと、実はただ溶かすだけでは無い奥深いものがあるのです。

トロミ剤の特性を知る機会になれば嬉しく思います。

※本サイトは、アフィリエイト広告および広告による収益を得て運営しています。購入により売上の一部が本サイトに還元されることがあります。

スポンサーリンク

せっかくだから美味しく食べてもらいましょう🥰

今回はとろみの上手なつけかたと濃度について

簡単な言葉で綴ってみました。参考になれば嬉しく思います。 お気軽に覗いてくださいませ。😊

とろみ剤の濃度の種類

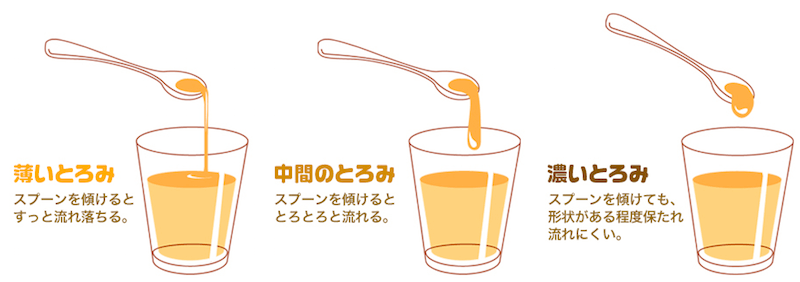

とろみ剤は、その濃度によって大まかに「薄いとろみ」「中間のとろみ」「濃いとろみ」に分けられます。

参考:日本メディカルニュートリション協議会 摂食・嚥下障害Websiteからお借りしました。

出典:日本メディカルニュートリション協議会 摂食・嚥下障害Website

以下でそれぞれについて簡単に説明します。

日本摂食嚥下リハビリテーション学会が発表した「嚥下調整食分類2013」では、食事と分けて水分のとろみの段階について早見表が作られています。

| 段階1:薄いとろみ | 段階2:中間のとろみ | 段階3:濃いとろみ | |

| 英語表記 | Mildly thick | Moderately thick | Extremely thick |

|

性状の説明(飲んだとき) |

・「drink」するという表現が適切なとろみの程度 |

・明らかにとろみがあることを感じ、かつ「drink」するという表現が適切なとろみの程度 ・口腔内での動態はゆっくりですぐには広がらない ・舌の上でまとめやすい ・ストローで吸うのは抵抗がある |

・明らかにとろみがついていて、まとまりがよい ・スプーンで「eat」するという表現が適切なとろみの程度 ・ストローで吸うことは困難 |

| 性状の説明 (見たとき) |

・スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる・フォークの歯の間から素早く流れ落ちる |

・スプーンを傾けるととろとろと流れる ・フォークの歯の間からゆっくりと流れ落ちる ・カップを傾け、流れ出た後には、全体にコーティングしたように付着 |

・スプーンを傾けても、形状がある程度保たれ、流れにくい ・フォークの歯の間から流れ出ない ・カップを傾けても流れ出ない(ゆっくりと塊となって落ちる) |

上記を参考にその方に合ったとろみの濃度の目安にしてくださいね☘

とろみ剤をかき混ぜる動作にひと工夫

とろみの適切な程度が分かったら、次はとろみのつけ方のコツです。

とろみをつけるためには「とろみ剤」を水分に溶かす作業が必要になります。 その際にも一つ注意点があります。

とろみ剤を混ぜるには一般的にスプーンを使用して、コップの中でスプーンをぐるぐると円状にかき混ぜることが多いと思います。一見きれいに混ざっているように見えますが、この方法だとコップの中心にとろみ剤が集まってしまい、「ダマ」の原因となってしまうのです。

【これは流体力学の世界でも、「ティーカップ問題」と呼ばれる現象(紅茶の葉の入ったカップをスプーンでかき混ぜるとお茶の葉がカップの中心に集まってしまう)として知られているそうです。】

円状にかき混ぜるだけでなく、前後にかき混ぜる動作も追加すると良いでしょう。ぐるぐると円状にかき混ぜた後に、中心部分の集りを分散させるようなイメージで前後方向の攪拌を追加すると、ダマができにくくなりますのでお勧めです。

ダマになるのを防ぐには100均でも購入できる調理用具の「ミニ泡だて器」を使用することをおすすめします。

私も使用していますが、スプーンより手早くきれいに混ざりますよ。 「ミニ泡だて器」で30秒ほどはしっかりとかき混ぜまぜましょう。

なかなか混ざらずダマができてしまうと均一にとろみがつかないため、誤嚥の原因となってしまいます。誤嚥防止のために手早くきれいに混ざるように工夫しましょう。☘

入れる順番にもコツがあります。

①飲み物を入れた後にとろみ剤を入れる方法 トロミ剤の量にもよりますが 入れた直後に急いで混ぜる事が必要です。

②先に容器にとろみ剤を入れておいて後から液体を注ぐ方法

後から入れた方が液体に対流が起こり、混ざりやすくなります。しかし、混ぜる時に戸惑っていると コップなど深い容器の場合は底に残ることがありますので気を付けましょう。

③飲み物を入れておいてとろみ剤を少量ずつ入れながら同時に混ぜる方法 両手を同時に動かすことになりますので、最初は上手くいかない場合がありますが、慣れるととろみの濃度を確認しながら量を調整できるのでおすすめです。

私は③の方法で日々やっておりますが、自分に合った混ぜ方を🤗

スポンサーリンク

とろみの付き方の違い

とろみは対象によってとろみのつき方に違いがあります。

これは食べ物や飲み物の種類によってとろみ剤が水分を吸収する時間が違うからです。

例えば、水やお茶などの混ざりものの少ないものは、とろみ剤の吸収が早いため入れた直後からとろみがつきます。

しかし、スープやみそ汁、牛乳やジュースなどの混ざりものが多いものは水分の吸収が遅いため、とろみがつくのに時間がかかります。

スープやみそ汁、牛乳やジュースなどは混ぜた直後はゆるくても、時間がたつと硬くなりすぎてしまう場合があります。

そのため、混ぜた直後ではなく、2分~5分ほどたってから再度かき混ぜ硬さを確認するとよいでしょう。

とろみは【2度まぜ】を

とろみ剤はひと手間加えることがとても大事です。

とろみ剤は時間が経つにつれて「とろみ」のついた飲料がコップの下の方に沈殿してしまうことがあります。

(この場合には、上の方をすくってみるとサラサラなのに、下の方はモッタリ重いという感じになっています。最初はちょうど飲みやすかったのに底の方はドロッとしてコップから落ちにくい状態。)

そんな時の対処法として、5分程経ったら、提供する前にもう一度かき混ぜましょう。

とろみの付き具合が均一になり最後まで美味しく安全に飲食できます。

特になかなか【とろみ】がきにくい牛乳やオレンジジュース、味噌汁やスープなどは 「2度まぜ」することで「とろみ剤」の使いすぎを防ぎつつ、安全に・短時間でとろみがつけられます!

逆に、「2度まぜ」をしないと、「とろみ」がついていないと思い、「とろみ剤」を追加してしまい、ダマを作る原因になってしまいます…。

2度目のかき混ぜも、かるーく2~3回混ぜるだけで終えてしまうと、「とろみ」にムラのある飲料になってしまい、そのまま提供して”むせ”てしまうことになりかねません。

濃度にムラのある飲料でも、2度目にしっかりと勢いよくかき混ぜておけば、均一なとろみに仕上げることができます。

時間を置いた後は、しっかりと『全体的に』勢いよくかき混ぜましょう。

どうしてもとろみ剤を追加する時は

時間をおいても2度混ぜしてもとろみがゆるいときってありますよね💦

そんな時は別容器に新しく、少し濃い目のとろみ液を作りましょう。 決して先に作ったものにとろみ剤だけを追加してはいけません。‼

とろみで硬さがついたものにとろみ剤を入れると必ずダマになります。新しく作った濃い目のとろみ液をかき混ぜながら少しずつ入れて調整しましょう。

スポンサーリンク

まとめ

とろみをつける目的は、食べ物や飲み物が喉を流れるスピードをゆっくりにして誤嚥を防ぐ。 食べ物や飲み物をまとめて飲み込みやすくすることです。

便利な「とろみ剤」ですが、その特徴を知らずに使ってしまうとかえって危険な場合もあります。

まずは嚥下(えんげ)面に関して不安を感じたら、医師に相談しましょう。

その上で「とろみ剤」について正しく理解し、使っていくことが大切です。

とろみ食品に対して日頃気になる点をお話ししました。参考になれば嬉しいです。

長文になりましたが最後まで読んでいただきありがとうございました。